Foto: Hubert Perschke

Der Hambacher Wald – was braucht er und wie geht es weiter?

Nachdem unsere Region jahrzehntelang vom Bergbau geschunden wurde, ist es höchste Zeit, die ökologischen Schäden zu heilen. Die Waldvernetzung ist hierfür als Teil des revierweiten Biotopverbunds, wie er von verschiedenen Umweltverbänden vorgeschlagen wurde, essenziell. Bevor ich in den Landtag gewählt wurde, war ich im Rheinischen Revier als #hambachfrau bekannt. Das lag daran, dass ich mich jahrzehntelang mit der Bürgerinitiative Buirer für Buir und in der Klimabewegung für den Erhalt dieses alten Waldes einsetzte. Und auch heute noch liegt mir der Wald am Herzen. Denn „Hambi Bleibt“ bedeutet für mich auch die Verpflichtung dafür Sorge zu tragen, dass dieser Wald, in dem auch Demokratiegeschichte geschrieben wurde, eine gute Zukunft erhält. Deswegen besuche ich ihn oft, führe Gruppen und Menschen durch den Wald und zeige ihn auch anderen Politiker*innen, so dass sie sich ein eigenes Bild von der Situation vor Ort machen können.

Zusammen mit u.a. Stefan Ast, Geschäftsführer von der Stiftung NRW, im November 2023 (Bild 1), meinem Landtags-Kollegen Gregor Kaiser im August 2024 (Bild 2), dem Staatssekretär im Umweltministerium Viktor Haase im Mai 2024 (Bild 3) und Vertretern der Kerpener Grünen, der Bürgerinitiative Buirer für Buir und Anton Hofreiter im Juni 2024 (Bild 4) und Arbeitsgruppen aus dem Umwelt- und dem Landwirtschaftsministerium besuchte ich den Hambacher Wald. Fotos 1 – 3, 5: privat, Fotograph Bild 4: Hubert Perschke.

Zwar ist inzwischen klar, dass der „Hambi“ nicht mehr dem Kohletagebau weichen muss, dennoch ist seine Zukunft unsicher. Im Folgenden möchte ich daher kurz skizzieren, wie es um den Wald steht und was als nächstes ansteht.

Sieben Jahre nach seinem Erhalt ist der Hambacher Wald in einem alarmierenden ökologischen Zustand. Aufsteigende Heißwinde aus dem Tagebau trocknen seine Ränder aus, die Klimakrise setzt seinem Bestand massiv zu und durch die vom Tagebau im Boden angeschnittenen Tonschichten fließt angestautes Regenwasser vermehrt Richtung Tagebau ab. Die Schäden an Bäumen und der Struktur des Waldes sind mittlerweile unübersehbar.

In den letzten Jahren gab es niederschlagsreiche Perioden, so dass sich Teile des Waldes regenerieren konnten: ausgetrocknete Gräben und Feuchtgebiete führten wieder Wasser und totgeglaubten Äste schlugen wieder aus.

Wenn dem Wald (zeitweise) Wasser zur Verfügung steht, füllen sich alte Gräben und Senken auf. Foto: Privat.

Dennoch: Kurzfristig umsetzbare Schutzmaßnahmen sind weiterhin nötig und auch möglich: Mit natürlicher Suksession oder einer Bepflanzung des Randes des Hambacher Waldes kann eine Pufferzone geschaffen und der Baumbestand gegen thermische Effekte geschützt werden. Diese Bepflanzung könnte durchaus auch die erste Sohle des Tagebaus umfassen, wenn man hier eine Bodenschicht aufträgt und bodenbildende Maßnahmen fördert. Dies könnte die schädlichen Heißwinde abkühlen und den Wald schützen. Auf der Trasse der ehemaligen Bundesautobahn 4, die den Wald zerteilt, könnten eine ehemalige Fahrspur entsiegelt und abgetragen werden, so dass dort Bäume nachgepflanzt werden können. Die andere Spur könnte als naturnaher Wanderpfad nachgenutzt werden. Die erhaltenen und direkt dem Tagebau zugewandten Fahrspuren und Wege im westlichen Waldvorfeld könnten als Arnoldustrail weitergenutzt werden. Ebenso sollte die zentral von Ost nach West in den Wald schneidende ehemalige Zufahrtsstraße von Buir zur Autobahnauffahrt entsiegelt und bepflanzt werden.

Die neue Leitentscheidung 2023 der Landesregierung bestätigt für den Tagebau Hambach die Gültigkeit der Leitentscheidung von 2021. In dieser heißt es:

„Zur akuten Unterstützung wird die Landesregierung die RWE Power AG als aktuelle Waldeigentümerin auffordern, Maßnahmen auf der tagebauzugewandten Seite zu entwickeln. Schwerpunktmäßig geht es dabei um Vorschüttungen und Zwischenbegrünungen um den offenen Waldsaum zu stabilisieren.“

Wie ich aus einer Antwort des Umweltministeriums auf meine Nachfrage weiß, hat sich die Vorgängerregierung leider nicht darum gekümmert, dass diesen Worten auch Taten folgen. Erst nach der Grünen Verantwortungsübernahme im Umwelt- und im Wirtschaftsministerium gibt es jetzt Gespräche mit RWE über die Entwicklung des Waldes. RWE ist nach wie vor aufgefordert, die Maßnahmen umzusetzen und den Wald endlich zu schützen. Denn wieder einmal zeigt sich: RWE kümmert sich nicht aus eigenem Antrieb heraus um den ökologisch bestmöglichen Erhalt des Waldes – nicht nur deshalb gibt es die politische Absicht, den Wald in öffentliches Eigentum zu überführen.

Um die Arbeit bezüglich Schutzmaßnahmen am Hambacher Wald, den formellen Schutzstatus des Waldes, die Überführung des Waldes in öffentliches Eigentum und Errichtung einer Waldvernetzung zu bündeln, wurden Arbeitsgruppen unter Federführung des Umweltministeriums und unter Beteiligung des Wirtschafts- und Landwirtschaftsministeriums, sowie weiterer Stakeholder eingerichtet.

Auf meiner Veranstaltung „tagebau.träume.tacheles – Was passiert an Hambach?“ am 20.09.2024 in Buir berichtete der Staatssekretär im Umweltministerium Viktor Haase von der Einrichtung und der Arbeit dieser Arbeitsgruppen. (Zwischen-) Ergebnisse sind voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2025 zu erwarten.

Überführung des Hambacher Waldes in öffentliches Eigentum

Um den Hambacher Wald dauerhaft in ökologisch wertvollem Zustand zu erhalten und zugänglich zu machen, vereinbarten CDU und GRÜNE im Zukunftsvertrag für NRW: „Wir bilden eine in öffentlichem Eigentum stehende großflächige Waldvernetzung im südlichen Teil des Tagebaus Hambach“. Im politischen Eckpunktepapier zwischen MWIKE, BMWK und RWE vom 4. Oktober 2022 erklärte sich RWE „bereit, den Hambacher Wald dem Land Nordrhein-Westfalen oder einer Stiftung mit Landesbeteiligung zu übertragen. Dieser soll wichtiger Bestandteil eines gesamtheitlichen Biotopverbundes werden“.

Laut Presseberichten favorisiert RWE die Neuland Hambach GmbH, die eng mit RWE verbunden ist, als neuen Eigentümer. Laut Zukunftsvertrag und Eckpunktepapier sollte es aber das Land oder eine Stiftung mit Landesbeteiligung sein.

Hierfür bietet sich insbesondere die NRW-Stiftung an – sie ist in der Region u.a. durch ihr Eigentum an einem Teil des nahe gelegenen FFH-Waldes Steinheide verankert. So kann die Waldvernetzung und die zukünftige Pflege der Wälder aus einer Hand erfolgen.

Damit der Hambacher Wald und die Waldvernetzung auch einen formellen, offiziellen Schutzstatus haben, gibt es mehrere Möglichkeiten. Der Hambacher Wald könnte

als FFH-Schutzgebiet bei der Europäischen Union nachgemeldet werden und / oder als Wildnisentwicklungsgebiet eingestuft werden. Auch eine Ausweisung dieser Flächen als Bereiche für den Schutz der Natur (BSN) im Regionalplan kann sinnvoll sein, weil der vernetzte Hambacher Wald idealerweise in den revierweiten Ökosystemverbund integriert wird. Der erhaltene Teil des Hambacher Waldes nördlich der ehemaligen Autobahn 4 ist bereits seit langer Zeit als BSN ausgewiesen.

Platzmangel für die Waldvernetzung

Im Süden des Tagebaus Hambach gibt es mehrere Kiesgruben, welche die Planungen zur Waldvernetzung ungemein erschweren: Das Manheimer Loch, der Kiestagebau Forster Feld und die Kiesgrube Buirer Heide.

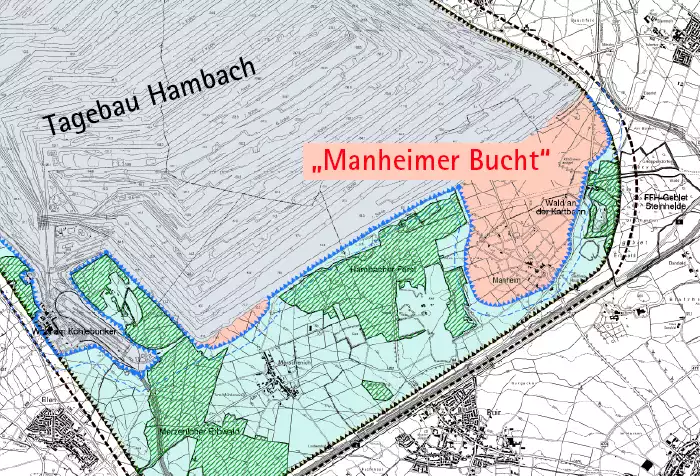

Manheimer Bucht

Dies ist einerseits der Kohletagebau Hambach selbst, der im Süd-Osten zur „Manheimer Bucht“ – von Anwohner*innen oft auch Manheimer Loch genannt – erweitert werden soll. Obwohl in der Leitentscheidung 2021 bestimmt ist, dass „im unmittelbaren Umfeld der Wälder keine neuen und keine Erweiterung bestehender Abgrabungsbereiche erfolgen [sollen]“ plant RWE den Abbau mehrere hundert Millionen Tonnen (!) Sand und Kies auf dem Gebiet der Ortslage von Kerpen-Manheim (alt). Durch die bergbauliche Inanspruchnahme dieser großen Fläche und ihrer geplanten Befüllung mit Wasser in mehreren Jahrzehnten werden die für Vernetzung der Wälder verfügbaren Flächen massiv eingeschränkt.

Das von RWE geplante Manheimer „Loch“ in rot. Rechts daneben und unter der grün markierten Steinheide ist circa kreisförmig der Tagebau Forster Feld (s.u.) markiert (Bild: BUND NRW).

Mit dem genehmigten Hauptbetriebsplan 2025 – 2028 wird RWE den Großteil der Manheimer Bucht in Anspruch nehmen – dem ist bereits das Bochheimer Wäldchen zum Opfer gefallen und bis auf einen kleinenTeil auch das ökologisch wertvolle Sündenwäldchen in Kerpen-Manheim (alt).

Bereits im Rahmen des vorhergehenden Hauptbetriebsplanes 2021 – 2024 erfolgter ein exzessiver Sand- und Kiesabbau. Tausende LKW-Ladungen Sand und Kies wurden im Rahmen des damaligen Kiestagebaus Waldhöfe (Firma Schüsseler), der sich als ‚Tagebau im Tagebau‘ im Tagebau Hambach befand, dem Markt zugeführt und nicht für die Böschungsstabilisierung genutzt. Ebenso hat RWE am 01.12.2021 das Bochheimer Wäldchen, einen wichtigen ökologischen Trittstein zwischen Hambacher Wald und Steinheide, abgeholzt und vollständig zerstört.

Wie in den Karten oben ersichtlich wird, ist kaum Platz zwischen der Manheimer Bucht und der Autobahn, um eine Waldvernetzung aufzubauen. Durch große politische Anstrengungen haben die grün geführten Wirtschafts- und Umweltministerien von Mona Neubaur und Oliver Krischer im Begleiterlass zur Genehmigung des Braunkohlenplan Hambach vom 19.12.2024 gemeinsam erreicht, dass RWE zusätzlich 40 Hektar für die Biotopvernetzung zur Verfügung stellt. So soll ein nördlich entlang der Hambachbahn verlaufenden, waldbaulich zu entwickelnder Korridor mit einer Breite von etwa 250 m geschaffen werden. Dies ist angesichts der enormen Raumkonflikte in dem engen Bereich ein Erfolg für die Umwelt und zeigt die Bemühungen der Landesregierung, die unterschiedlichen Interessen in der Region zusammenzuführen.

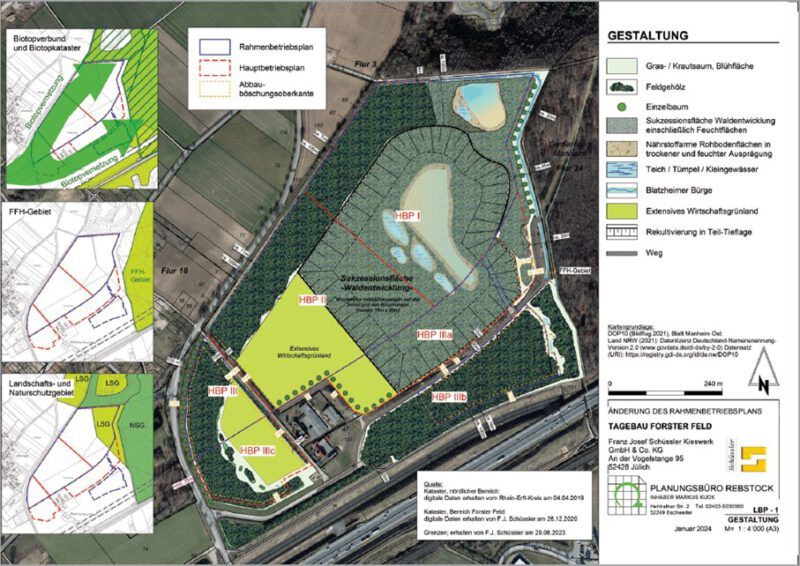

Kiesgrube Forster Feld

Der Kiestagebau Forster Feld der Firma Schüsseler liegt in einem Bereich zwischen dem geplanten Manheimer Loch und dem FFH-Waldgebiet Steinheide, mitten in dem Bereich, der für die Waldvernetzung gebraucht wird – in der Abbildung oben kreisförmig zwischen der dunkelgrün markierten Steinheide und dem rot markierten Manheimer Loch eingezeichnet.

Die Kiesgrube Forster Feld aus der Vogelperspektive. Im Vordergrund das FFH-Gebiet Steinheide, im Hintergrund der Hambacher Wald. Links die Autobahn 4 und die Schienen der DB. Foto: Michael Goergens.

Im Zuge einer Erweiterungsgenehmigung erließ die Bergbehörde umfangreiche und detaillierte Auflagen zu Rekultivierung, so dass diese den Anforderungen an eine Waldvernetzung noch bestmöglich gerecht wird. Für die 100 Meter breite, ebenerdige Waldvernetzung im nördlichen Bereich des Tagebaus („Nordspange“) sollen bereits ab dieser Pflanzperiode die Bepflanzung mit Leitarten des FFH-Gebiets Steinheide (Hainbuche, Stieleiche) erfolgen. Die Waldvernetzung parallel zur Hambachbahn („Südspange“) ist nach Ende des Abbaubetriebs am Ende des Jahres 2031 in Hanglage geplant.

Die Rekultivierungsplanung für die Kiesgrube Forster Feld. Quelle: Hauptbetriebsplan Forster Feld.

Diese präzisen und ökologisch wertvollen Rekultivierungsauflagen sind sicherlich auch dem Druck und den Impulsen der Umweltschutzverbände, der Gemeinde Kerpen und den Naturschutzbehörden zu verdanken, die die Erweiterungsplanung allesamt sehr kritisch sahen.

Pikanter Hintergrund: In den Kiestagebau Forster Feld hat die Firma Schüssler Ende 2023 mit zehntausenden (!) LKW-Fahrten jede Menge Kies aus ihrem Tagebau Waldhöfe, der als „Tagebau im Tagebau“ im Kohletagebau Hambach lag, verlagert. Der Tagebau Waldhöfe ist inzwischen stillgelegt und aus dem Tagebau Hambach darf eigentlich kein Material entfernt werden, da RWE daran Eigenbedarf für die Rekultivierung hat. Doch durch den Trick, einen zweiten Kiestagebau im Kohletagebau zu installieren konnte das Material abtransportiert werden – und durch das nun fehlende Material der Flächenbedarf für die Manheimer Bucht erhöht werden.

Bild 3: V.l.n.r.: Falco Weichselbaum, Volkhard Wille MdL, Annika Effertz, Antje Grothus, Yvonne Zimmermann, Gudrun Zentis an der Kiesgrube Forster Feld. Fotos: Hubert Perschke.

Am 19.02.2024 habe ich mir zusammen mit meinem Landtagskollegen Volkhard Wille (umweltpolitischer Sprecher der Grünen Landtagsfraktion und ausgewiesener Kiesexperte vom Niederrhein), Gudrun Zentis (Grüne im Regionalrat Köln), Falco Weichselbaum (Engagiert gegen Kiesabbau am Niederrhein) und den Kerpener Grünen vor Ort ein Bild der Situation gemacht. Über unsere Begehung berichtete auch der KStA, der WDR und die Aachener Zeitung.

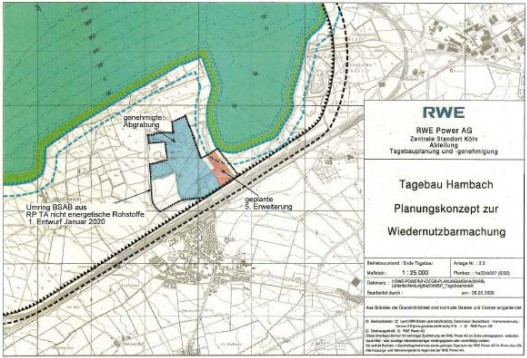

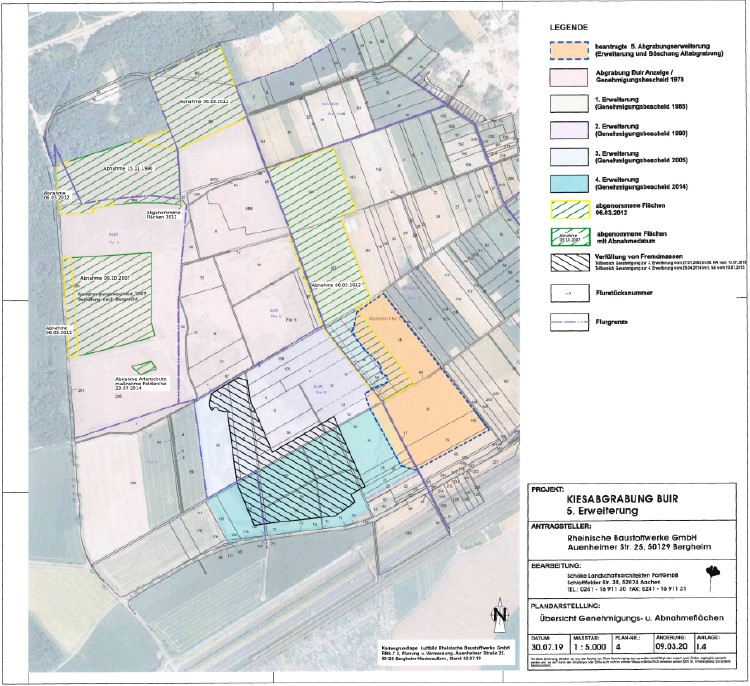

Kiestagebau Buirer Heide

Direkt südlich an den zentralen Bereich des Hambacher Waldes grenzt der Kiestagebau Buirer Heide der 100%igen RWE-Tochter Rheinische Baustoffwerke GmbH (RBS) an. Er hat mit der Genehmigung seiner fünften Erweiterung von 2022 seine maximale Ausdehnung erreicht. Seine Abbaugrenze liegt fast direkt anliegend an der geplanten Abbaugrenze der Manheimer „Bucht“ (in dieser RWE-Graphik grün eingezeichnet). Der Kiesabbau ist hier bis zum 31.12.2026 befristet genehmigt.

Der Kiestagebau Buirer Heide stößt förmlich an das Manheimer Loch an. Quelle Synopse der Online-Konsultation zur fünften Erweiterung.

Zur Rekultivierung wird die Fläche im Kern sich selbst überlassen, damit eine natürliche Sukzession ausgehend vom Hambacher Wald erfolgen kann. Ein formeller Gesamtrekultivierungsplan wird derzeit (Stand der Mitteilung Ende Oktober 2024) immer noch erarbeitet, obwohl bereits mit der vierten Erweiterung der Kiesgrube 2014 beauflagt wurde, dass dieser für den Fall zu erstellen ist, dass die Kiesgrube Buirer Heide nicht vom Kohletagebau Hambach in Anspruch genommen wird. Dass ein Bergbautreibender jahrelang seinen Betrieb bei Missachtung von Auflagen und ohne Erstellung einer Rekultivierungsplanung fortführen kann zeigt, dass wir in Sachen Bergbau ganz genau hinsehen und das teilweise verselbstständigte Agieren von Bergbautreibenden und die oft nur lücken- und stichprobenhafte Überwachung von Auflagen durch Behörden überprüfen müssen.

Die Kiesgrube Buirer Heide mit ihren verschiedenen Erweiterungs- und Rekultivierungsbereichen. Quelle: Antragsunterlagen zur 5. Erweiterung.

Das Umweltministerium teilte mir auf Nachfrage mit, dass im nördlichen Bereich der Abgrabung Buirer Heide auf Magerstandorten eine naturnahe Entwicklung zu Wald durch Samenanflug aus den benachbarten Altwaldbereichen des Hambacher Wald entstanden ist. Die Entwicklung junger natürlicher Wälder mit dem genetischen Potential des Altwaldbestandes hat zu einer naturnahen heterogenen Mischwaldbestand mit großflächigen Feuchtgebieten (ehemalige Absetzbereiche) geführt. Diese Entwicklung im nördlichen Bereich der Abgrabung entspricht bestmöglich den Anforderungen der Leitentscheidung von 2021 und dem Ziel der Waldvernetzung. Die Natur heilt sich hier zum Teil selber!

Fazit

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass der Erhalt des Hambacher Waldes und seine Vernetzung mit den umliegenden Wäldern inzwischen in vielen Planungsprozessen verankert ist. Allerdings ist sein ökologischer Zustand nach wie vor besorgniserregend, weswegen dringend Sofortmaßnahmen umgesetzt werden müssten. Wenn der Wald in öffentliches Eigentum überführt wird, muss der neue Eigentümer entweder direkt das Land NRW sein oder eine Stiftung mit Landesbeteiligung – die NRW-Stiftung als Teileigentümerin des FFH-Waldes Steinheide böte sich hierfür an.

Die Vernetzung des Hambacher Waldes mit den umliegenden Wäldern wurde durch die Planungen und Erweiterungsgenehmigungen für riesige Kiesgruben seit 2018 ungemein erschwert. Nur durch viel politischen Druck und ein Auge fürs Detail bei den involvierten Behörden war es möglich, das Puzzle der Waldvernetzung im engen Raum zwischen Kohletagebau, Autobahn und Kiesgruben zu lösen. Ich möchte an dieser Stelle allen Engagierten in den Umweltverbänden, der Klimabewegung, meinen Kolleg*innen in der Landtagsfraktion, den wachsamen Augen der Expert*innen in den Behörden und den beteiligten Abteilungsleitern, StaatssekretärInnen und MinisterInnen für ihr Engagement bis heute danken und hoffe, dass die fehlenden Puzzlesteine bald ergänzt werden können und wir in dieser Legislaturperiode einen großen Schritt vorangehen bei der Sicherung der langfristigen Zukunft des Hambacher Waldes.

Ein wichtiger nächster Zwischenschritt auf diesem Weg wird der Abschluss der Arbeit der Arbeitsgruppen beim Umweltministerium, die sich mit Schutzmaßnahmen und -status und dem Eigentumsübertrag des Waldes befassen.

Verwandte Artikel

Chronologie der Manheimer Bucht

In den letzten Jahren und Monaten wurde viel über die Manheimer Bucht und die Zukunft des südlichen Tagebauvorfeldes Hambach diskutiert und gerungen. Zur besseren Orientierung möchte ich mit dieser Chronologie einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen geben.

Weiterlesen »

PM: Giftiges Wasser aus dem Burgfeyer Stollen wird endlich gereinigt

Aus dem ehemaligen Bleibergwerk strömen pro Jahr über 50 Tonnen Schwermetalle aus – der Veybach in Mechernich (Eifel) ist damit einer der am stärksten belastetsten Gewässer Deutschlands. Jetzt soll das Wasser endlich gereinigt werden!

Weiterlesen »

Mit Ambition und Ambivalenz – Meine Halbzeitbilanz

Zur Hälfte der fünfjährigen Wahlperiode, ist es für mich Zeit, eine ausführlichere Bilanz zu ziehen: Was konnten wir erreichen? Welche Prozesse liegen hinter uns, welche laufen und welche zeichnen sich für die kommenden zweieinhalb Jahre ab?

Weiterlesen »